設計單位 中國建筑設計研究院有限公司

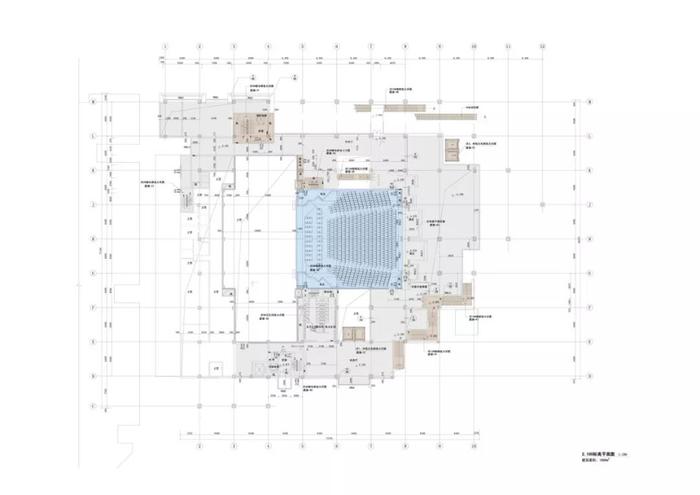

項目地址 重慶建筑面積 31653平方米

建設時間 2008年7月—2013年9月

主創建筑師 崔愷、秦瑩、景泉

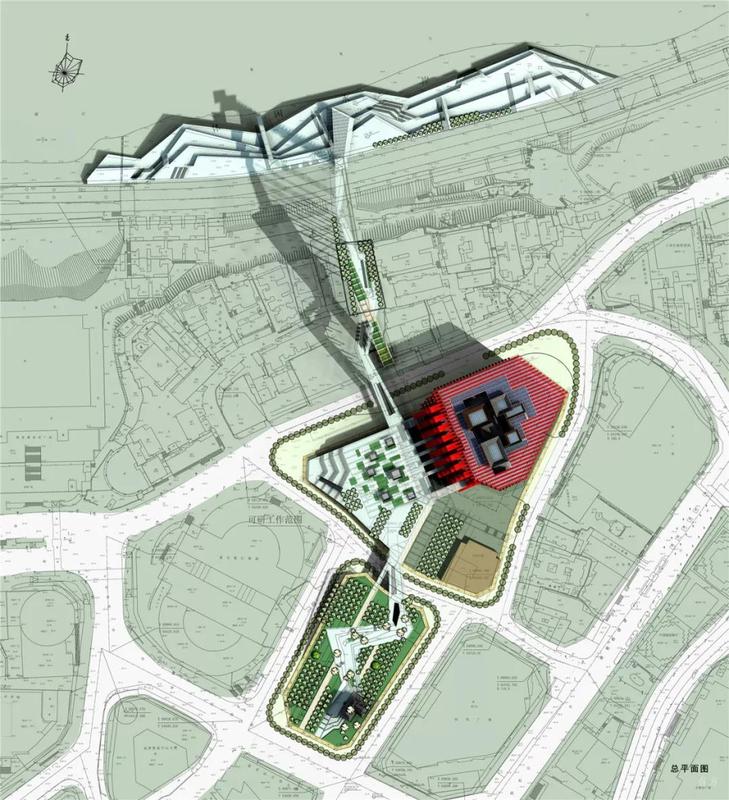

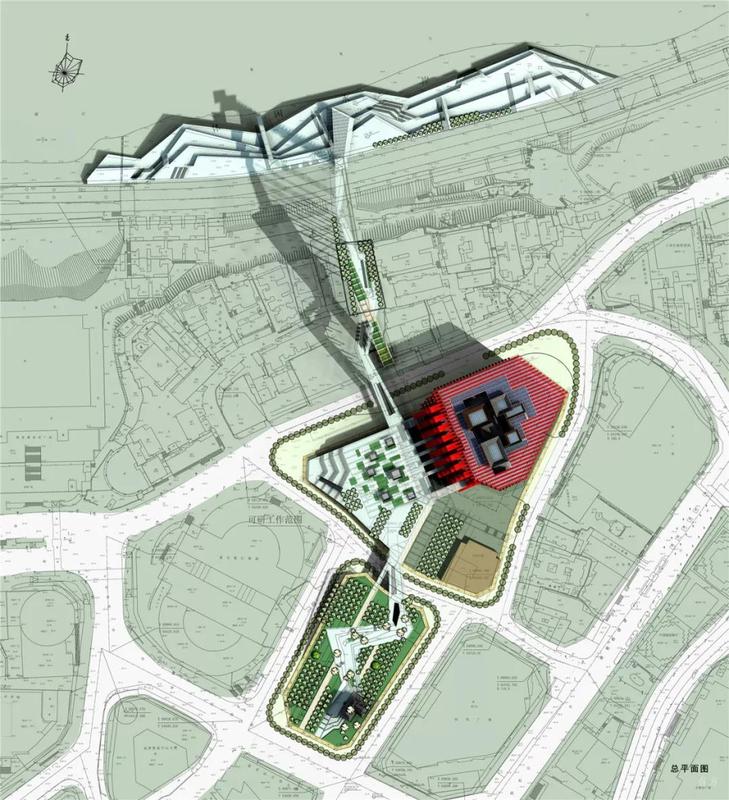

重慶國泰藝術中心位于渝中區解放碑CBD,是集展示、戲劇、娛樂、商業為一體的多功能藝術中心。由原國泰大戲院、重慶美術館合二為一,總體布局共10層(地上7層、地下3層),包括1個800座中劇場、2個350座小劇場、美術館展廳及地下車庫。項目的設計與建設歷經了8年時間,可謂“八年磨一劍”。2013年,在重慶直轄15年地標建筑全民評選中,國泰藝術中心從400多個地標建筑中排名第二。如今這幢以重慶人最本質的紅色為基調、搭配沉穩黑色的建筑屹立在重慶市CBD核心區,給市民留下了一片可觀、可賞、可游、可舞的開闊城市空間。

在整個密集的CBD高樓環抱中,國泰藝術中心作為標志性建筑,對其他地塊形成統領作用。項目從設計思路、構思要點、問題解決等方面,突出創新性和獨特性。既統一于解放碑地區現有建筑,又為該地區創造了新的秩序。

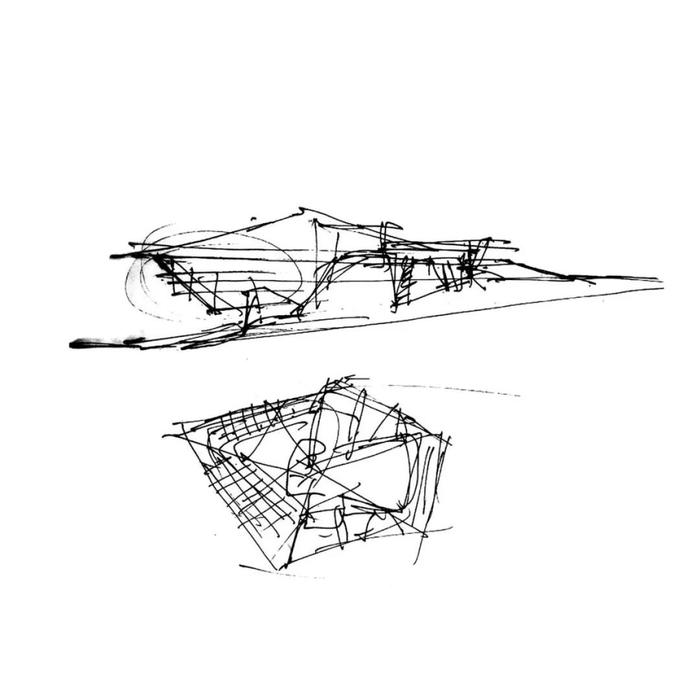

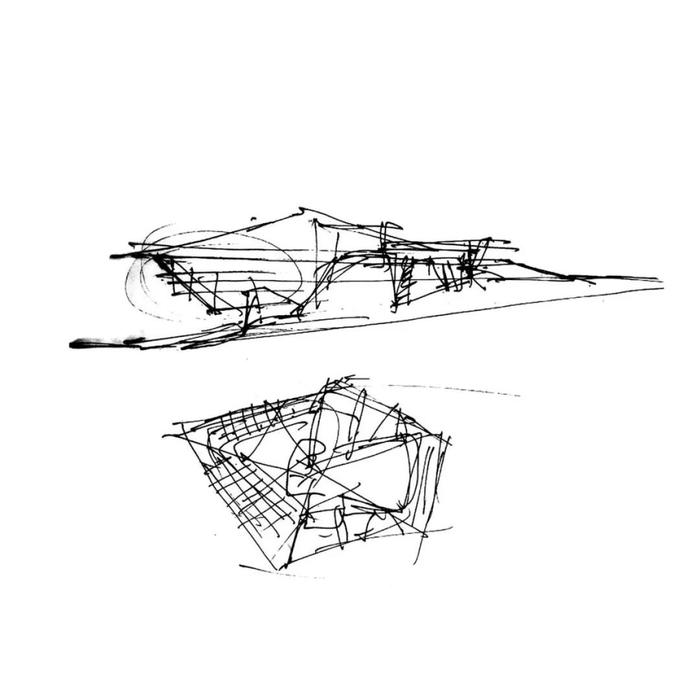

△ 崔愷草圖

國泰藝術中心在色彩方面具有地域性及鮮明的特征,在林立高樓之間,紅色的邊角帶給人們方向感和歸屬感。結合建筑自身功能的復雜性,創造一個與外部城市空間相互滲透融合的具有東方特質的肌理。在不同的肌理塊中,通過聯系、滲透、溝通形成建筑的整體形象。為市民開辟一個透氣、可呼吸、休閑的城市公共空間和能夠享受綠色的場所,力圖以恰當的尺度創造舒適宜人的開敞空間。

建筑造型來源于重慶湖廣會館中一個多重斗拱構件,利用傳統斗拱空間穿插形式,以現代簡潔的手法表達傳統建筑的精神內涵。在設計過程中,隨著設計的進展,構件的三維組織關系與傳統的穿斗結構高度相似,本地的氣候條件(無風、炎熱)、地質條件(無地震)和生活需求(對城市空間的遮蔽),讓建筑最終與當地傳統的建筑形式產生必然的聯系,也使國泰藝術中心成為真正屬于重慶的建筑。

△ 重慶湖廣會館禹王宮牌樓,共設有五組多重如意斗拱

該建筑中互相穿插、疊落、懸挑的立面筒狀構件命名為“題湊”。“題”是指木頭的端頭,而“湊”是工法,指排列的方式,“題湊”是漢代的一種營造工法,是一種只有皇家和有一定身份地位的貴族才能使用的葬制。“題湊”表達了與秦漢文化的一種契合,同時所使用的紅黑兩色也正是漢代所崇尚的顏色。紅與黑的色彩組合,既具有深遠的歷史淵源,體現了秦漢時代之尊貴,又承載了鮮明的地域性,紅與黑的結合或奔放熱烈,或深沉厚重,契合巴蜀地區常見的建筑用色和生活色彩。而其高高迎舉、順勢自然,正是重慶人最本質的精神追求。

△ “題湊”的紅與黑

“題湊”實際上也是重要的功能性構件。項目在設計過程中盡量將構件作為機電進風、排風管道,并將水、暖、電管道與之充分結合。最終有20%能夠容納機電管線,加之30%以上用作結構構件,使“題湊”的總體使用率達到50%以上。在建筑的功能、外形和節能需求三方面得到充分結合。這樣一個如螞蟻洞穴般到處都有通氣孔的空調系統,也讓國泰藝術中心成為一座有生命、會呼吸的建筑。

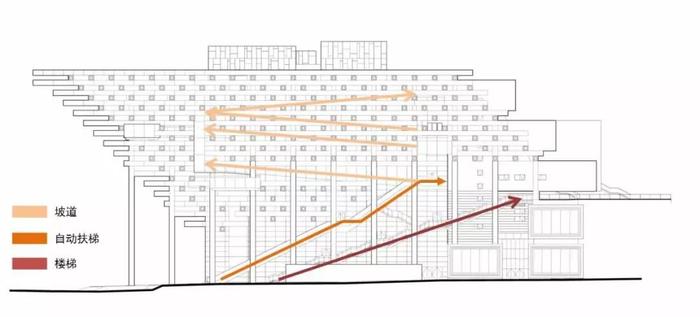

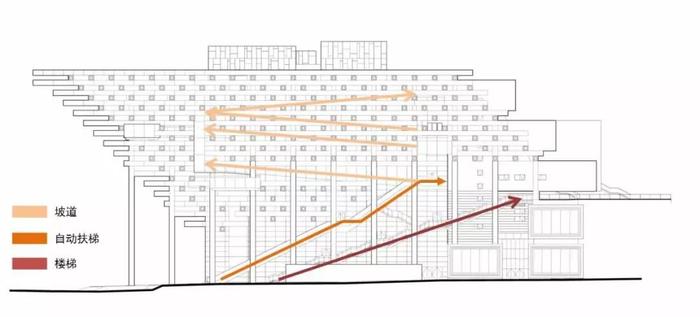

建筑的東西及中部兩側形成吹拔空間,其中有一些平臺和樓梯形成與城市共享的灰色空間,它既有利于大型建筑的人員疏散,又為城市創造了更多的市民休閑空間。“上小下大”的空間格局,使建筑產生很多重慶山城常見的平臺,設計師將若干平臺空間相互穿插,并在局部插入和懸掛玻璃盒子,通過坡道、樓梯、扶梯等方式相連。

△ 平臺、盒子、樓梯等形成的灰空間

△ 樓外飛廊通凈軒

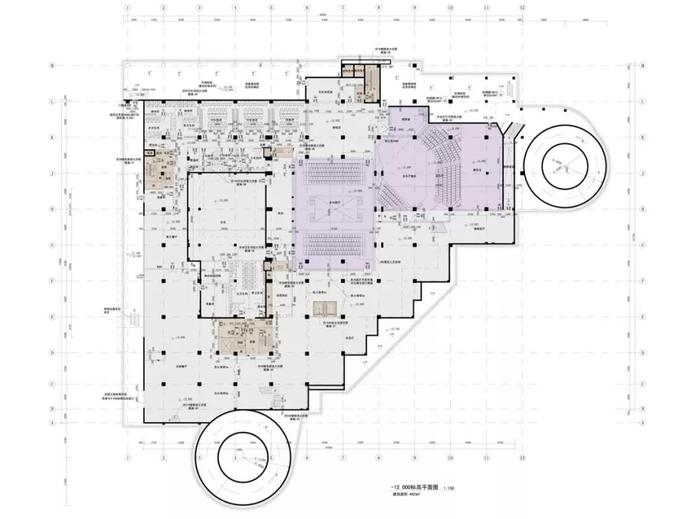

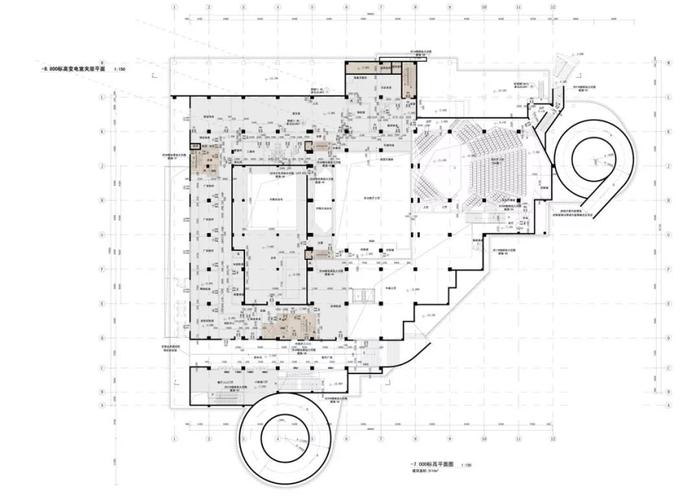

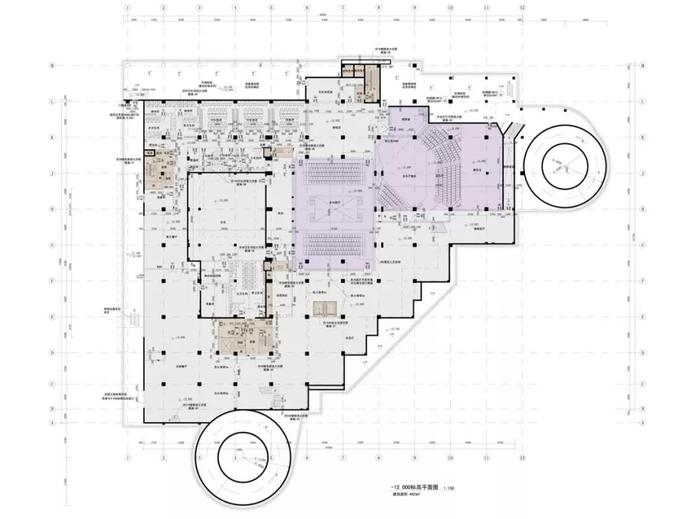

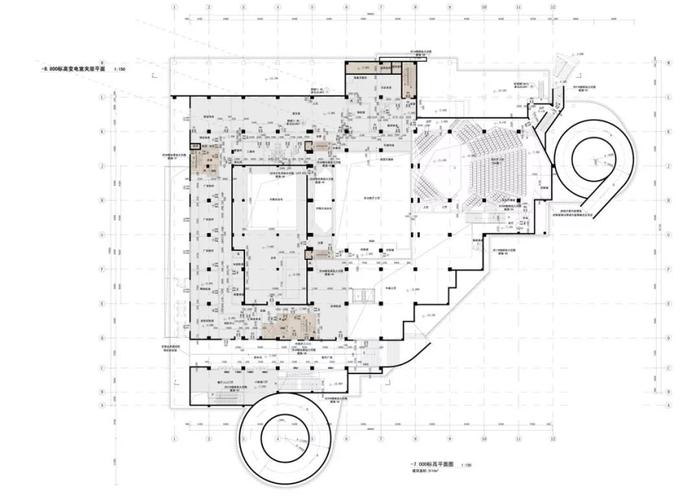

國泰藝術中心屬于重慶城市建設十大公益設施中的重要項目。建筑功能分區由下至上分別為車庫、小劇場、大戲院和美術館。800座劇場以演出音樂歌舞劇為主,并兼顧傳統地方戲劇,設置在1—4層。美術館設置在5、6層,以展示各類畫作和小型雕塑為主,兼顧展出攝影和人體藝術等。其主入口位于5層,由國泰廣場進入。300座音樂廳和多功能廳等設置在半地下室,直接以由場地高差而形成的下沉廣場作為主入口。

△ 入口大廳

△ 美術館入口

設計根據功能合理分層布局,組織各功能之間的關系以及人流、車流、物流。結合分層布局并最大化拓展了室外空間的立體交通,既有效地組織人流又豐富了空間的藝術形態,彼此呼應、相互滲透使內外空間更加和諧自然。

音樂廳可容納350人,內部為自然聲設計,未使用任何擴音器材,即使坐在最后一排也能確保最佳聲學效果。音樂廳相對于建筑其他部分的功能較為特殊,設計團隊賦予它更為自然雅致的效果:以重慶三峽風景為設計靈感,有“石頭”,有“山谷”,音樂就像在其中流淌的水流。吊頂采用“三峽石”的色彩與形態,以木色調與轉折的表皮結構關系暗示山川的關系。

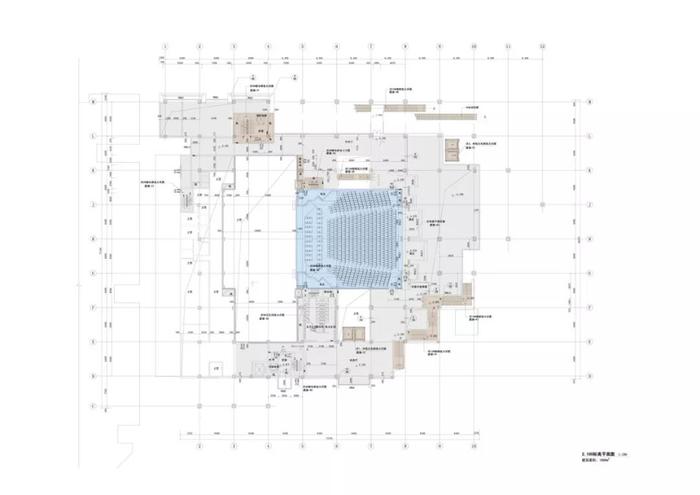

△ 音樂廳和多功能廳平面圖

△ 音樂廳和多功能廳通高層平面圖

△ 音樂廳

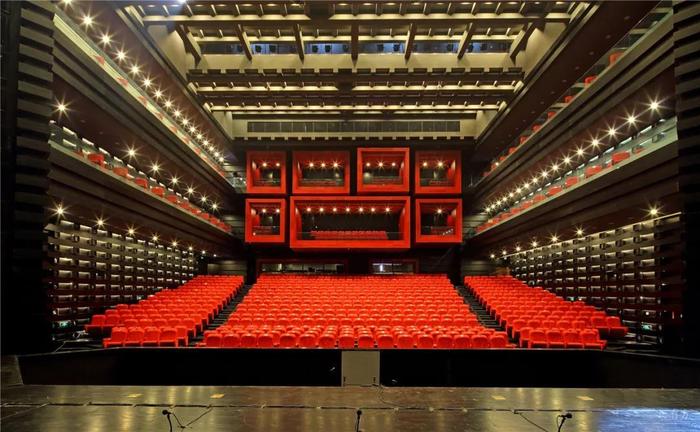

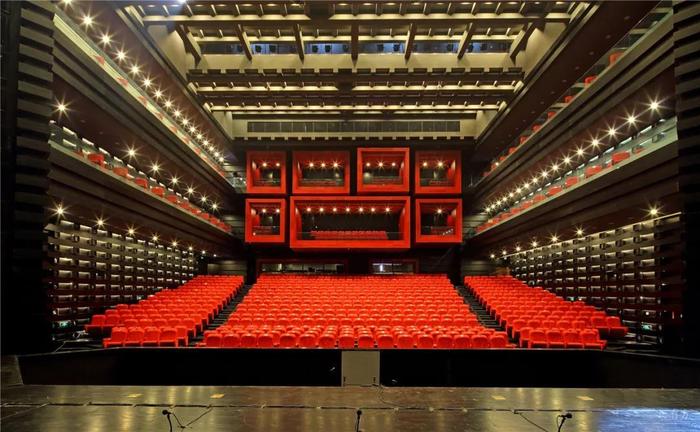

大劇場以重慶人民喜愛的話劇與雜劇表演為主,設有活動座椅和固定座椅,左右及后側設有兩層包廂。以鏡框式突出舞臺為主,根據劇目要求,可以變換成傳統的茶座式看臺和現代T型舞臺,還可以結合升降樂池和活動座椅,形成貴賓觀賞區,實現多功能轉換。在側臺的上方設置了兩個排練廳、一個錄音棚,既可供內部演出排練之用,也可預留作商業用途,為后期的商業開發奠定了基礎。

△ 大劇場平面圖

劇場的室內設計有別于通常的做法。重慶傳統的文化生活比較世俗,設計團隊打破一般劇場象牙塔式的做法,采用世俗化的茶館和戲樓的意象。劇場內以“題湊”盒子的形式設置了大大小小不規則的包廂,使劇場有如茶樓般上下空間的對話。

劇場頂面的設計延續了桿件的高低交錯、傳統木結構建筑的組成方式。設計師希望既能充分表達構件相互交叉、搭接的立體感,又要避免遮擋面光。

構件凹凸變化的設計有利于聲環境的塑造,經過與聲學顧問公司的進一步合作,設計團隊研究確定了構件的詳細尺寸,并配合聲學需要將構件搭接關系延續到墻面上。從建筑概念的引入,到構造關系的梳理,再到聲學設計的協調,劇場的室內設計達到了諸方面的統一與協調

為了避免墻面構件有過于敦實的感覺,設計團隊對構件端頭采取了虛化,選擇了重慶市的市花山茶花作為紋樣,增加“民俗味”。飽滿、細致的重瓣山茶花紋樣,以鏤空的形式透出燈光,使得室內空間顯得更為生動。門廳內墻面飾有大面積連續的山茶花紋理,襯托于黑色彩釉玻璃之上。反光的黑色材質虛化了界面,為金色花縵增添了漂浮感,強化了重慶特有的濃重、絢麗的特質。

△ 紋樣應用

美術館的首層層高為10米,二層也達到了6米的層高,給巨幅美術作品與雕塑的展示留下充足的空間。美術館展廳的室內設計克制靜謐,以空間退居為背景,成為美術品展示的極佳舞臺。在預留的屋頂雕塑空間中,光線透過序列排柱式“題湊”留下的光影效果,與展示的雕塑作品交相輝映,創造出獨特的文化藝術空間。

△ 美術館平面圖

△ 美術館樓梯

屋頂平臺原本在底部設有透明的水池,可將天光引入美術館,但在施工圖設計中,這一設計被取消,美術館室內空間因此顯得比較空曠。設計團隊遂以室內樓梯活躍氣氛,樓梯設計得曲折有趣、形態張揚,與美術館規整的空間形成對比。設計師將工字鋼梁設于樓梯中間,其外露的效果增強了樓梯向上攀升的態勢。屋頂平臺的灰空間可供人們漫步、休憩,透過“題湊”間不規則的空隙,遙望城市,遠眺嘉陵江,壯麗景色盡收眼底。從藝術到城市與自然,建筑成為其中的載體。

在這樣一個高樓林立的環境中,屋頂成為建筑完整的第五立面。人們可以從屋頂休憩平臺從不同角度觀賞城市景觀,也可從周邊建筑清晰地鳥瞰屋頂所呈現的建筑形態邏輯,二者的互動強化了建筑與城市的關系。

△ 功能分區剖面圖

由于建筑層高限制,鋼結構轉換桁架總高僅3.7米,跨度有33米,上部承托3層美術館荷載,計算中因桁架變形過大,上部鋼筋混凝土框架梁會產生根部拉裂、超配筋等現象。為解決此問題,設計中考慮了體外預應力、錨索預加載、重力預加載等多種方式,結合現場施工情況,最終采用重力預加載方式。

建筑四周采用縱橫交錯的桿件懸挑,形成獨特的建筑效果。設計中采用了半剛性縱橫交錯結構桿系,此結構體系在各種文獻中均未出現。其整體受力方式為屋面出挑主榀空腹桁架,懸掛下部眾多桿件,桿件總數約為1700根,總長約為20千米。每根桿件、桁架的弦桿、腹桿均為一根小桁架。根據不同的受力模式區分了不同的小桁架形式,并與重慶大學合作對節點進行了計算分析及實驗測試。結構設計難點還包括觀眾廳包廂設計、西側懸挑藝術工作室、美術館室內大坡道設計等。

△ 結構體系方案示意圖 ?中國建筑設計研究院有限公司

本樓以大空間為主,末端主要采用全空氣空調系統,過渡季或冬季可用一次回風變新風比定風量空調機組來通風換氣。除休息廳外均設置了回風機或排風機。大劇場及音樂廳的觀眾廳采用座椅下送風方式,送風溫差取6攝氏度,在燈橋及耳光室則設排風。大劇場主舞臺送風管布置在臺口兩側第一層馬道下以向下送風,側臺送風管布置在側臺頂部以向下送風,在舞臺頂部設排風。根據建筑造型,盡可能利用建筑構件“題湊”做空調通風管路。國泰藝術中心是一個綜合性文化建筑,建筑造型新穎獨特,內部空間豐富,特別是外立面“題湊”部分的材料構造選擇和工程施工難度較大。從本地文化要素和傳統營造技藝中汲取設計靈感,并在場地空間策略上積極打造與山水、城市相融合的內外空間,使行者、觀者、憩者、用者皆能以不同的進路和方式徜徉于重慶的歷史、文化、山水、城市之中。作為山城的故事舞臺,它將繼續演繹這座城市和這個世界的過去、現在和未來。建筑:崔愷、秦瑩、景泉、李靜威、張小雷、杜濱、邵楠、栗晗、周艦、林琢、朱卉卉、趙建新、張碩、李燕云、崔昌律結構:張淮湧、施泓、王奇、張猛、鮑晨泳、史杰、曹清、王樹樂、陳越、談敏、王婛、聞登一、胡純煬、朱炳寅