智汀國際

重寫的現代:美西建筑

好萊塢、硅谷、嬉皮士、牛仔、拉斯維加斯的賭場、一望無際的沙漠與昏黃的落日……提起美國西部,腦海里閃現出來的形象多少都帶點“離經叛道”、一騎絕塵的味道。

談到建筑,美國西部也不似東部,始終無法概括為一個明確的形象。

從早期弗蘭克·勞埃德·賴特和茱莉亞·摩根所做的帶有“異國風情”的嘗試和轉化,到魯道夫·辛德勒對現代建筑更進一步的探索和思考,再到“二戰”后影響巨大的“案例住宅研究”計劃,西岸建筑師不似東岸建筑師大多直接移植歐洲文化,他們總是思考建筑如何與自然融合,大膽嘗試新技術,對于建筑的地域文化也有著多樣的探索。

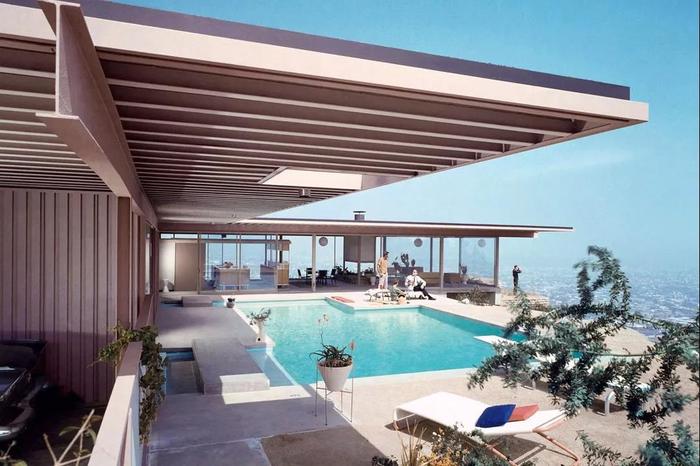

案例研究22號:斯塔爾住宅,皮埃爾·凱尼格

美西現代主義建筑所蘊含的特殊的地域性,在自由創作氛圍中展現出的多樣性,都與多變的社會發展、普羅大眾的生活需求緊緊地聯系在一起。給美西的建筑貼上任何標簽都是沒有意義的,因為它們永遠超越了地理、時間和學派。

薩爾克生物研究所

Salk Institute of Biological Studies, 1963

路易·康

薩爾克生物研究所是路易·康的代表作之一,貝聿銘稱其為“‘二戰’以來最重要的建筑”。建筑主體具有明確的軸線構圖與空間序列,同時在形體的大小、開闔、明暗等方面展現出古典建筑的莊重與紀念特征。

Kimbell Art Museum, 1972

路易·康

建筑由16組拱頂覆蓋,光線通過拱頂中央的狹縫進入,經過遮光板的反射照亮屋頂銀色的混凝土,再反射柔和的光線至藝術作品上。在金貝爾美術館里人們可以體會到“一年四季光以怎樣的狀態在建筑中演奏”。

斯塔爾住宅

Stahl House, 1960

皮埃爾·凱尼格

進入住宅,首先印入眼簾的是仿佛與天空相接的游泳池,泳池邊地面直接延伸到懸崖邊緣。斯塔爾住宅像是座“沒有建筑”的住宅,建筑師將建筑物本身弱化退讓,讓視野支配了一切。

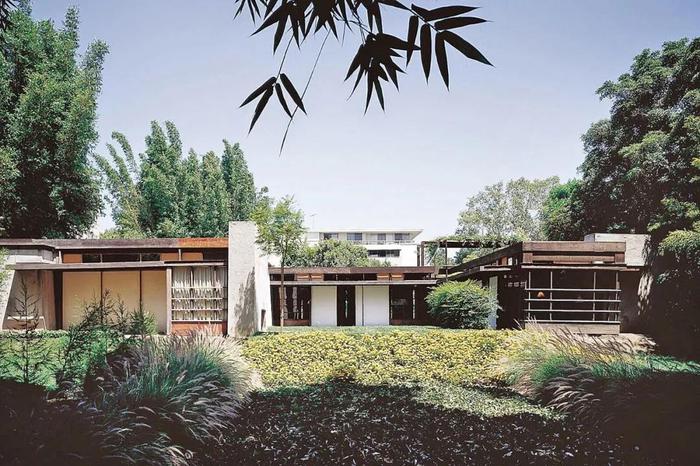

伊姆斯自宅

Eames House, 1949

查爾斯和蕾·伊姆斯

伊姆斯自宅是案例住宅研究8號,曾被案例住宅研究發起人約翰·恩特扎評價為“它代表的是一種想法,而不是固定的建筑模式”。彩色墻板和玻璃的組合使用讓這件作品帶著一絲荷蘭風格派運動(De Stijl)的個性,但毫無掩飾的鋼結構又讓這件作品有著更深一層更為入世的時代意義。

辛德勒自宅

Schindler House, 1922

魯道夫·辛德勒

出生于維也納的美國建筑師魯道夫·辛德勒(Rudolf Schindler)曾受教于阿道夫·路斯,并在賴特的事務所工作過。在這件作品中,可以清楚看到辛德勒對于個人生活方式的想法,這樣的堅持完全打破了傳統住宅的格局,它是一個兼具工作、社交和居住功能的綜合體。

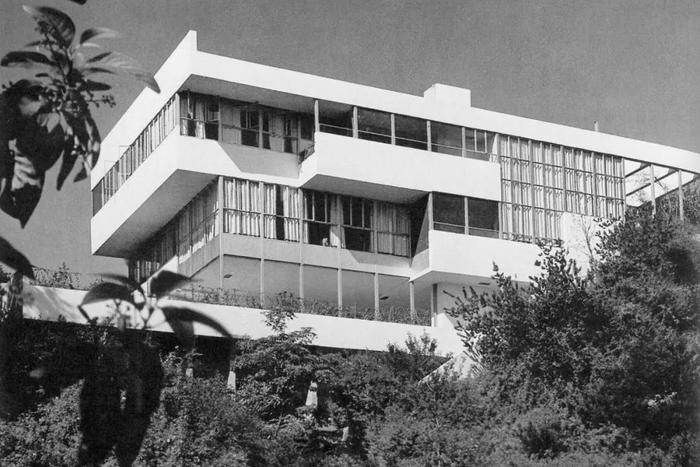

洛弗爾住宅(外觀)

Lovell Health House, 1929

理查德·諾伊特拉

建筑藝術史學家文森特·斯庫利(Vincent Scully)曾經這么評價諾伊特拉:“他的工作是賴特和歐洲之間的另一種結合”。洛弗爾住宅這一件當時的先鋒作品,標示出美國早期現代主義建筑的一個重要節點,它是一棟結合了建造技術和新時代美學的杰作,對日后美西建筑的發展有著莫大的影響。

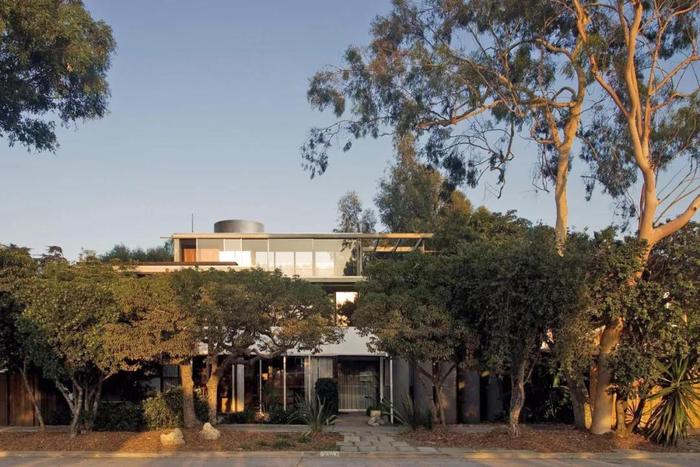

VDL研究住宅二號

VDL Research House II, 1932/1966

理查德·諾伊特拉

VDL研究住宅呈現出的是一個應復雜的功能需求、高密度近似城市住宅般緊密的規劃。1963年火災后,諾伊特拉在兒子的幫助下重建了VDL研究住宅,住宅二號對于周圍的環境改變也做出了相應的調整。

加登格羅夫社區教堂

Garden Grove Community Church, 1961

理查德·諾伊特拉

對于一個汽車教堂(drive-in church)這樣瘋狂的超前設想,建筑師面對的挑戰不僅是戶外的停車數量或是建筑的紀念性,一個教堂建筑該如何同時面對坐在教堂里和坐在汽車里的信眾,才是更為重要的課題。

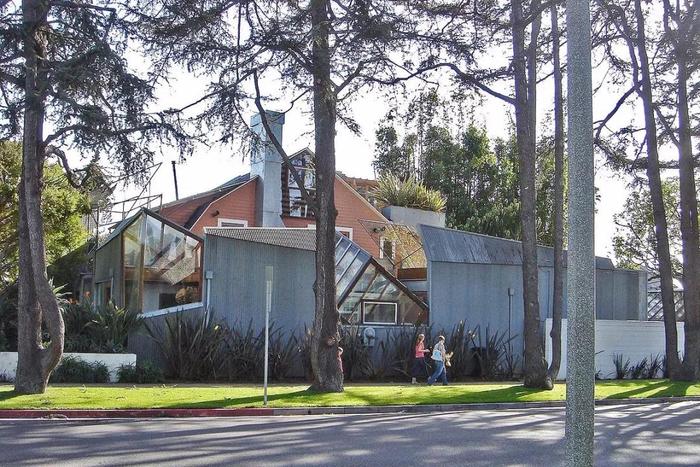

蓋里自宅(外觀)

Gehry Residence, 1978

弗蘭克·蓋里

建筑圍繞著一棟荷蘭殖民地風格房子的三面建造并延伸到了街道,幾乎沒有影響到舊房子的外立面,方案同時對非傳統材料如鏈式圍欄和波紋鋼板等做出了探索。

華特·迪士尼音樂廳

Walt Disney Concert Hall, 2003

弗蘭克·蓋里

建筑外立面沿襲了蓋里的標志性風格,采用反光不銹鋼表面,使光線成為建筑的媒介,立面的玻璃裂縫又將光線帶入門廳和候場大廳。鋼屋頂結構橫跨整個空間,音樂大廳無內部立柱,曲線平面提供唯一的分區。

舊金山聯邦大樓

San Francisco Federal Building , 2007

湯姆·梅恩

全高玻璃的窗、墻系統,由計算機控制的折疊式穿孔金屬防曬裝置遮擋,使建筑內70%的工作區域實現了自然通風、90%可接受自然光;公共辦公區域包圍私人辦公區域的布局,創造出富有生產力和創造力的辦公環境。

愛默生學院洛杉磯中心

Emerson College Los Angeles, 2014

湯姆·梅恩

考慮到洛杉磯的消防要求,建筑師在兩組宿舍板樓間的局部屋頂加設了直升機停機坪。這樣的處理讓臨主要道路側產生了一個形態類似巴黎拉德芳斯(La Défense)的方拱,方拱框出的空間則被設置成室內外公共活動空間,直接面對好萊塢久負盛名的日落大道,成為校區最主要的標志形象。

蘋果總部

Apple Park, 2017

諾曼·福斯特

蘋果總部大樓從空中鳥瞰為圓環形狀,常被稱為太空船,鋪設于屋頂的太陽能板使建筑基本上實現太陽能供電;總部游客中心的碳纖維屋頂被近乎透明的膜圍合體托著,史蒂夫喬布斯劇院的透鏡形碳纖維屋頂被輕輕地放在高6.6米、直徑41.1米的玻璃圓筒上,兩處屋頂仿佛都漂浮在空中,與主建筑共同譜寫園區的新未來主義風格。

藝術中心設計學院

ArtCenter College of Design, 1976

克雷格·埃爾伍德

藝術中心設計學院里約60米長的鋼鐵結構,讓整個校區更像是一座漂浮在溪谷上方的大橋,部分辦公空間和工作室被放置在溪谷兩側陡峭的坡地與建筑物相交的半地下空間,這樣的處理和它的立面開窗形式讓人聯想起密斯的許多項目。

笛洋美術館

de Young Museum, 2005

赫爾佐格和德·梅隆

四組尺度不一形態各異的虛空間劃分出內部空間多樣的畫廊和不同功能的區域,從外部插入的空間除了引入自然光線外,多樣的幾何形態也大大豐富了觀者的體驗,并提供了多種布展的可能。

梅尼爾收藏館

Menil Collection, 1987

倫佐·皮亞諾

梅尼爾收藏館是最倫佐·皮亞諾自蓬皮杜中心后的又一重要作品。建筑最引人注目的是吊掛于鋼結構上、呈曲面狀的預制混凝土反光板,這如機翼般優雅的反光板,是倫佐·皮亞諾與結構大師彼得·萊斯合作的創新發明。

金貝爾美術館擴建

Kimbell Art Museum Pavilion, 2013

倫佐·皮亞諾

皮亞諾通過比例、布局和材料將新館與康設計的舊館聯系起來。新館也運用了康的長條窗設計語言。建筑有著漂浮的屋頂,室內可以從屋頂和墻之間的縫隙獲取自然光。新館建設所用的混凝土也是精心配置的,力圖達到金貝爾美術館的審美標準。

休斯頓美術館庫利南大廳

MFAH - Cullinan Hall, 1958

密斯·凡·德·羅

庫利南大廳和密斯的所有作品一樣,以其平坦的屋頂、通高的窗戶、開放式的室內空間以及室內外空間之間的平滑過渡而著稱。

利奧·F·凱恩圖書館

Leo F. Cain Library, 1964

阿奇博爾德·昆西·瓊斯

阿奇博爾德·昆西·瓊斯是洛杉磯著名的建筑師和教育家,以現代風格的建筑設計與城市規劃聞名。他設計的一系列校園建筑均為加州現代主義的經典之作,利奧·F·凱恩圖書館就是其中之一。

沃斯堡現代藝術博物館

Modern Art Museum of Fort Worth, 2002

安藤忠雄

舊金山現代藝術博物館

San Francisco Museum of Modern Art, 2016

Sn?hetta

博物館畫廊外的露臺將城市景觀融入建筑內部,連接周邊的步行道和新增的公共入口使博物館與社區保持良好的鄰里關系。建筑東立面由700多個形狀獨特的FRP面板組成,使波紋表面可隨光影變幻,其設計靈感來源于舊金山灣區的水和霧。

布洛德博物館

The Broad Museum, 2017

DS+R

博物館的設計被稱為“面紗和拱頂”,包圍拱頂的面紗是一種多孔蜂窩狀的外部結構,橫跨整個建筑物,可過濾自然光。通過自動扶梯向上穿過拱頂,可到達近4000平方米的漫射光無柱畫廊空間。

休斯頓美術館格拉塞爾藝術學校

MFAH - Glassell School of Art, 2018

斯蒂芬·霍爾

建筑外部結構的178個預制混凝土板與170塊玻璃交錯呈現,打造了一個富有韻律的外立面。玻璃為工作室和教室內部提供自然采光。貫通三層、擁有寬闊臺階的集會空間激活了學校內部氛圍。

梅尼爾繪畫研究所

Menil Drawing Institute, 2018

約翰斯頓和馬克·李

美籍華裔建筑師馬克·李剛剛就任哈佛設計研究生院(GSD)院長,梅尼爾繪畫研究所由他的事務所擔綱設計,被眾多建筑媒體評為2018年最令人期待的新建筑之一。

圣瑪麗大教堂

Cathedral of Saint Mary of the Assumption, 1971

彼得羅·貝盧斯基、皮埃爾·奈爾維

四組58米高雙曲面混凝土屋頂以橫梁相連,鋪設玻璃彩窗,由立面一直延伸到屋頂,交匯形成希臘十字天窗,這樣的處理呈現出古典的對稱美感和比例近似于哥特式教堂的高聳空間,建筑師用現代的設計語匯營造出極其傳統的宗教感受。

羅斯科教堂

Rothko Chapel, 1971

菲利普·約翰遜

遵從羅斯科的意愿,教堂以簡單的石磚為主,是一個一層的平頂建筑。這個建筑呈不規則八角形,由四面主墻體和四面次墻體構成。南、北、西三面墻上各掛有一幅三聯體畫作。南面墻上為一幅獨立畫作,每一個對角線形成的斜墻上也有一幅作品。

旅人小教堂

Wayfarers Chapel, 1951

勞埃德·賴特

賴特的長子勞埃德·賴特(Lloyd Wright)于1949到1951年完成了這一件特別的作品,它帶給人們的是一個由周圍壯麗自然景觀所定義出的神圣空間。

莫里斯禮品商店

V.C. Morris Gift Shop, 1948

弗蘭克·勞埃德·賴特

刻意壓低的入口空間處的透明玻璃側墻,以及向內退縮近三米的玻璃門,是整個商業空間對外的窗口。在這里可以看到在室內明亮的光線下所布置展售的商品,這個小尺度的外玄關,創造出了先抑后揚極具戲劇性的效果。

蜀葵住宅

Hollyhock House, 1921

弗蘭克·勞埃德·賴特

蜀葵住宅作為“瑪雅復興”最早的例子之一,可以清楚地在這一件作品上看到美西瑪雅文化的影響,住宅85°傾斜的外墻和柱廊等外觀形式都與公元7世紀建造在墨西哥南部的瑪雅城市帕倫克(Palenque)中的寺廟形狀相似。

文章源于【有方空間】

內容僅作為交流學習,若有侵權請聯系我們

|

重寫的現代:美西建筑 |