智汀國際

房地產商不要再陷入政策焦慮 細分市場找機會

最近,聽一些做房地產的朋友說,‘感到焦慮’。但是我不太焦慮,我先給大家分享一個經歷。曾經有一次,我和一位著名的方丈聊過‘焦慮’的話題。當時,他身邊的人打開一臺電腦,播放一個動漫小短片。故事里,一個小和尚拿了一個蘋果放在桌上,突然有一個人拿起吃了一口,又放下,這個小和尚就很不高興,說:這個蘋果被你咬了一口,我還怎么吃?師父把蘋果轉了一圈,說:還是一個‘完整’的蘋果。小和尚就變得很高興。這是要告訴我們一個道理,所有的焦慮都在于看問題的方向。把蘋果轉一圈,小和尚就不再焦慮;而你是否焦慮,全在于你對問題怎么看。

我們怎么才能不焦慮?我們經常在中城聯盟開會討論‘房地產的后開發時代’。其實 3 年前,我們就開始討論這個話題,討論怎么進入‘后開發時代’。可是,這么多年大家討論的‘房地產’,其實一直沒有一個統一的概念。我們討論‘房地產’,很多時候大家講的都是‘住宅’。如果是‘住宅’,過去二十多年,其實大家都在做一件事:成本、規模、速度的競爭。特點就是產品單一、模式簡單,這叫作‘開發的時代’。

‘開發的時代’會不會結束呢?我們認為,當一個城市的人均 GDP 超過 8000 美元,城市化率達到 50% 到 60%,人均住宅面積超過 30 平方米,這個城市的房地產就進入了‘后開發時代’。

如果住宅模式結束了,怎么辦呢?我們今天來看到這些問題,主要就是兩個方面,一是看‘別人咬爛的蘋果’,一是看轉過來剩下的‘完整的蘋果’。我們現在說的‘后開發時代’,其實就是把‘前開發時代’這個‘蘋果’轉一下。把‘蘋果’轉一下,就發現自己不焦慮了。

‘后開發時代’是一套完整的市場模式,內容齊全。后開發時代的第一個特點是全產品線。大類里面除了住宅,還包括寫字樓、酒店、購物中心、物流倉儲、教育研發;小類還可以細分,產品線非常豐富。‘后開發時代’的第二個特點是全價值鏈。從拿地一直到 REITs,價值鏈非常長,每一段都能參與。‘后開發時代’的第三個特點是全商業模式。買賣、租賃,資產管理、風險投資、純個人投資、機構投資,應有盡有。

這就讓我想起另外一個故事。網絡經常會有一些‘小學生作文’,大家可能都愛研究。有一篇作文是介紹‘我的爸爸’,作文中提到:我的爸爸是一名領導干部,工作非常忙,很嚴謹,也很嚴肅,回家也不理我媽媽,但是有一天一位阿姨來敲門,爸爸的‘蛋’一下就紅了。老師看到作文后,心中疑問:怎么能‘蛋’紅了?這位父親不至于這么沖動。然后就在‘蛋’前面加了個‘臉’字,并在下面畫一個圈,告訴學生不要粗心大意,人生有些事是不能丟掉的,本來說自己的爸爸害羞,臉蛋紅了,落下一個‘臉’字,就成了‘蛋’紅了。這位老師的提示很重要,人一輩子有些事是不能忽略掉的,否則也會焦慮,然后忽略更多事,就會沒有出路。房地產也一樣,我們要看清楚未來哪些事情是不能忽略掉的。

大家知道,我每年都會到全世界不同的發達市場去和房地產商、研究機構聊天。通過和他們的交流,希望能看清楚在琢磨房地產行業的事兒時,漏掉了什么東西?也許正因為忽視了這些東西,才使得我們總是感到不舒服,時常抱怨,看不到未來。

《盜夢空間》| 思維的‘盲點’,容易讓人看不到未來

我們先來看人均 GDP 超過 1 萬美金、3 萬美金、6 萬美金的市場,再拉回到 100 年、60 年、20 年來比較。我們知道,二戰后美國人口增長很快,需要大量住宅。這時候,美國東部有一家公司,大量地做住宅。前些年我到長島去看,去找這家公司的時候,發現這家公司已經不做房地產了。因為市場已經沒有了,模式就沒有了。這就帶來一個問題,轉型是不是一定會成功?我在歐美這么多國家沒有看到一家企業是原來只做住宅又轉型到商業不動產的。

現在規劃的轉型有三種,一種是微轉型,就是在原有的公司業務上深耕做精細化;二是小轉型,相當于轉型不轉行;三是大轉型,轉型即是轉行。轉型等于成功嗎?你把你的關鍵部位一刀砍掉,精簡,這叫大轉型。能成功嗎?不一定的。所以,這些東西就要去看。

歐美發展程度這么高,為什么沒有一個公司從住宅轉過來,同時把商用物業也都做得很好?為什么香港就有呢?為什么李嘉誠和新鴻基可以分別用 15 年和 20 年時間完成了從單一住宅到現在住宅和商用不動產并重的轉型?為什么凱德用 12 年時間完成轉型?我們都得思考,我們不是盲目地認為轉型就一定能成功。再結合我們自己的企業,我們到底轉不轉?怎么轉?是亞洲的模式、新加坡的模式轉,它的外部條件存在不存在?這是一個問題。

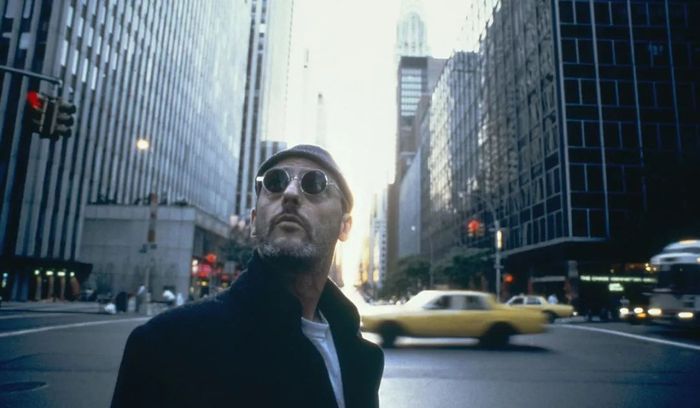

《這個殺手不太冷》| 轉型不是一個輕而易舉的事情

再一件事情,也很有意思。咱們都知道把公司做大做強,但放眼看去,全世界的大房地產公司長什么樣?

第一類,是簡單粗暴型。就是在土地私有的情況下,好幾代人守著一塊地,簡單粗暴,但是非常賺錢。第二類地產商,我們同樣以美國為例,是替人做事型。就是 REITs 管理,管理很多資產,同時是經理人、專業人士,也是開發商。第三類,巨大的投資。大家知道,如果中國人壽投資地產,沒有一家地產公司能夠相比,這也是大地產公司,它屬于金融性地產公司,雇傭了大量從傳統地產商中流出的專業人士。

還有一種地產商,叫做收費開發商。比如說特朗普。這種公司可大可小,但是他的能耐大,是手藝人,也就是說手藝人也能成為巨大的開發商。比特朗普更好的是 Related Company,大陸叫瑞聯。按照銷售額,Related 比不上國內的一些大公司,但是在專業領域它能用 5% 的錢拿到 45% 的分紅,因為它為投資商帶來的回報都超過 30%,每個項目凈收益率都超過 25%,這也是未來大公司的一種模式。

所以我們得知道,‘后開發時代’的房地產既然是全產品線、全價值鏈、全商業模式,就可能有各種類型的大公司,而不完全是單一的開發商模式。

《大空頭》|‘后開發時代’會有各種類型的大公司

此外,如果資產管理成為‘后開發時代’一項重要業務和關鍵能力,那么我們還需要什么?資產管理當然離不開房地產金融。除此之外還缺什么呢?缺專業的經理人技能,對每一個細分的物業形態,它的收益率、規律、經營模式、運營模式等等有充分的了解。比如說商業不動產租金來源,靠 B to B,還是 B To C?那么 C 什么時候愿意付錢,如何付錢呢?去看收費規律,我覺得用這句話形容很貼切:‘站著不如坐著,坐著不如躺著,活著不如死了’。站不如坐,在購物中心收錢,坐著就是吃飯,把人圈著坐在那收費就高,收費高租金就高;坐著不如躺著,比如醫院、酒店,比坐著舒服,舒服就得多付錢;活著不如死了,比如太平間,一小時一萬元,一年幾百萬收入。這些規律都需要專業經理人研究,研究完才能談到資產管理,沒有這些專業經理人,談不上專業資產管理。

在資產管理中需要運用很多工具性東西,比如資產管理的軟件。以前我們美國公司的一位同事給我說:‘老板,我自己開始創業了。’我問做的什么,他說管理兩百多個房間。我問他:‘一個人怎么管理兩百多個房間?’他說:‘很簡單,我就用軟件,請了一個鐘點工,包括打掃衛生、收租。一個軟件系統非常有效地管理了資產。’

他說中國目前有人研發,但沒有人用,所以資產管理效率就降低了。我們老說資產管理,那么在這個領域里,我們有巨大的空間去發展出資產管理的軟件,發展出很多細分領域的專業經營者,發展出我們不動產經營的很多產品。

《太空救援》|房地產科技不容忽視

所以說,科技對房地產有很大影響,能給我們創造很多機會。最近十年,房地產受到的最大沖擊之一就是科技,尤其是 Airbnb 的出現。我去美國,所有的教授都在講一個事,叫‘科技對空間使用規律的改變’。這個題目有意思,不僅改變了空間使用效能,原來的空間是有邊界的,比如你的辦公室是你的,他的家是他的,有法律邊界,有物理邊界。而現在法律邊界在,物理邊界不在了,達成共享,就像我們去餐廳吃飯跟別人共享一個餐桌或者不停翻臺,這就叫共享經濟。

在互聯網普及之后,就能夠很方便地把家里多余的房間拿出來和別人共享,所以科技能夠大大提高空間使用效率,也能夠改變房地產空間運營、設計的一些規律。科技非常厲害,如果沒有科技,很難想象我們坐在一個高樓里。100 年前我們還在 3 層樓以下,我們不可能在 100 米以上的地方。現在世界上 1000 米的高樓都在建,建 500 米以下的高樓是常規技術。所以,未來我們要看到‘蘋果的另一面’,不能遺忘的還有科技對房地產的巨大影響。

我所說的這些可能被遺漏、被遺忘的東西,事實上都構成了中國房地產行業未來長期發展、競爭和產生巨大公司、出現巨多機會的藍海。我相信,只要我們大多數從業者重視,不再糾結于政策、開發、抱怨、焦慮(這些事情從 1999 年到現在一直存在),就一定會變得從容而守信,發展有道,進退有度。我們一定要看到‘蘋果的另一面’,我們不要變成小學生,粗心大意交一篇作業,忘記了‘臉’,只留下‘蛋’。

|

房地產商不要再陷入政策焦慮 細分市場找機會 |